Хотите, чтобы ребёнок полюбил шахматы? Держите 5 простых упражнений

Я помню тот вечер, когда мой шестилетний племянник впервые попросил научить его играть в шахматы. С энтузиазмом я расставил фигуры и начал объяснять правила. Через пятнадцать минут он с тоской смотрел в окно, а ещё через пять — убежал смотреть мультики. Эта неудача заставила меня задуматься: почему то, что кажется нам таким увлекательным, часто оказывается скучным и сложным для детей? За последние десять лет преподавания я разработал и проверил на сотнях учеников систему, которая превращает обучение шахматам в захватывающее приключение. Сегодня я поделюсь с вами целой философией постепенного погружения в мир шахмат, где главное — не правила, а радость открытий.

Подготовительный этап: создаём правильную атмосферу

Прежде чем знакомить ребёнка с фигурами, важно создать правильную среду. Детский мозг устроен так, что эмоциональный фон напрямую влияет на способность усваивать информацию. Если шахматы ассоциируются со скукой и принуждением, ни одна методика не сработает.

Выбор инвентаря имеет огромное значение. Я всегда рекомендую начинать с деревянных шахмат среднего размера — они приятны на ощупь и создают ощущение настоящей игры. Для детей 4-6 лет отлично подходят тематические наборы — например, шахматы с фигурками животных или персонажами сказок. Помню, как для одного, совсем юного, ребёнка мы нашли набор с котиками и собачками — изучение ходов превратилось в увлекательную игру, где "котик-слон" ходит по диагонали, а "собачка-ладья" — по прямым линиям.

Временные рамки — ещё один ключевой момент. Нейропсихологи доказали, что продолжительность концентрации внимания у ребёнка равна его возрасту, умноженному на 2-3 минуты. Для шестилетки это всего 12-18 минут! Поэтому наши занятия никогда не длятся дольше 20 минут. Лучше закончить на пике интереса, оставив приятное послевкусие и желание продолжить завтра, чем перегрузить ребёнка информацией. Пытаясь форсировать обучение вы, наверняка столкнётесь с тем, что на утро малыш не будет помнить и половины пройденного материала вчера.

И прежде чем приступать к знакомству с фигурами - начните с простой доски. Изучите геометрические линии на доске, для того, чтобы в дальнейшем не возвращаться к этому. Какие примеры я использую:

1. "Петя, посмотри в даль. Ты видишь линию где заканчивается наша Земля и начинается небо? Это называется горизонт. Какой он? Прямой и ровный, линия, как бы лежит на земле. Так вот, такая прямая линия называется горизонталь."

2. "Маша, ты видела как взлетает и садится вертолёт? По прямой линии, верно? Он подлетает к месту посадки и начинает медленно спускаться вниз. Так же потом и взлетит. Так вот, такая линия называется вертикаль".

3. "Саша, представь, что ты на горке на детской площадке. Чтобы подняться наверх, ты идешь по вертикальной лестнице. А чтобы скатиться вниз — ты едешь по диагонали горки! Это косая линия сверху вниз. Хорошо работает попросить запомнить поговорку: диагональ — идет наискосок, из уголка в уголок!".

Упражнение 1: Знакомство с героями шахматного королевства

Цель этого этапа — выучить названия фигур и создать эмоциональную связь с каждой из них. Дети мыслят образами, и сухие описания их не цепляют.

Начинаем всегда с пешки — самого многочисленного, но от этого не менее важного жителя шахматного королевства.

Я рассказываю, что пешки — это храбрые солдаты, пехотинцы, которые могут двигаться только вперёд, но кушают наискосок. Например, я люблю рассказывать (и здесь желательно даже показать картинку или фигурку) про солдатика, у которого шлем с забралом, в котором видно только по бокам. Впереди она ничего не видит и если просто идти вперёд вслепую она может, то вот бить уже нет. Но когда они доходят до края доски, с ними происходит волшебство — они превращаются в любую сильную фигуру! Эта история неизменно вызывает восторг у детей.

Какой гений изготовил этот шлем?

Ладью мы представляем как крепостную башню или боевую колесницу. Чтобы закрепить понимание её хода, мы играем в "ладейные гонки" — кто быстрее проведёт свою ладью из одного угла доски в другой. На доске нужно поставить препятствия, которые придётся обходить. Учит ребёнка планировать свои действия на 2-3 хода вперёд.

Слон - это офицер среди простых солдатиков, который может ходить сразу по всей доске как и ладья. Иногда, для не слишком впечатлительных детей я рассказываю, что слоны - это братья/сёстры и злой чародей заколдовал их так, что они никогда не смогут встретиться друг с другом.

Ферзь — его верный помощник, самый сильный защитник королевства. Такое странное слово "ферзь" пришло к нам с персидского: "farzana" или "визирь" и означает "советник короля". Умеет ходить и как ладья и как слон вместе взятые.

Король — мудрый правитель, который двигается медленно, но во все стороны. Такой вот "мини-ферзь". И его нужно беречь. Однако, когда войск становится мало и на доске стало свободнее, то монарх сам берёт в руки меч и идёт сражаться с неприятелем. То есть иногда король и сам не брезгует вступить в бой, но вначале и в середине игры его стараются беречь как зеницу ока.

Конь — это благородный рыцарь, чей ход буквой Г действительно напоминает прыжок. Знакомство с этой фигурой обычно лучше отложить на более поздний этап. Обычно дети запоминают три образа перемещения коня: буквой Г, клетка-клетка-в бок, клетка-наискосок. Ни в коем случае не стоит объяснять все фигуры за один раз — оптимально изучать по одной-две за занятие.

Упражнение 2: Битва фигур — учимся атаковать и защищать

Когда ребёнок усвоил основные движения, наступает время для первого настоящего противостояния. Но это не полноценная партия, а специально разработанная игра, которая учит стратегическому мышлению.

Мы расставляем на доске всего несколько фигур — например, по королю, ладье и нескольким пешкам с каждой стороны. Правила просты: нужно "съесть" все фигуры противника. Но здесь есть важный педагогический приём — мы вводим понятие ценности фигур.

Пешка — 1 очко, конь и слон — по 3 очка, ладья — 5, ферзь — 9. Обычно я спрашиваю у детей про любимый фрукт. Шахматы - это не только битва, но и торговля. И мы начинаем считать эти фигуры не по скучным очкам, а по количеству их любимых, например, персиков. Это — это основа для первых стратегических решений. Мне один из учеников после двух таких игр как-то сказал: "Я не буду менять свою ладью на коня и пешку — это невыгодно!" Именно в этот момент я понимаю, что ребёнок начал мыслить как шахматист.

Чтобы игра не превращалась в бездумное уничтожение фигур, мы добавляем специальные условия: "Сегодня побеждает тот, кто наберёт больше очков, используя только пешки и слонов". Такие ограничения прекрасно развивают гибкость мышления.

Упражнение 3: Спасательная операция — шах, мат и пат

Самое сложное в обучении — объяснить конечную цель игры. Дети понимают конкретные действия: "пойти", "съесть", но абстрактные понятия "мат" и "пат" требуют особого подхода.

Я превращаю это в квест по спасению короля. Сначала мы ставим на доску только два короля и одну ладью. Показываю, что такое "шах" — король в опасности, но может убежать. Потом постепенно добавляем фигуры, создавая ситуации, когда королю некуда двигаться — это и есть "мат".

Особое внимание уделяю различию между матом и патом. Чтобы сделать это понятным, мы играем в "патование" — я создаю почти патовую позицию и даю ребёнку задание найти один ход, который оставит соперника без ходов на доске. В конце фиксируем: "пат - это когда нет ходов и при этом - не объявлен шах". "мат - это когда нет ходов и при этом - объявлен шах". Важно так же объяснить, что если у ребёнка больше фигур - то нужно стремится к мату. Если меньше - и он проигрывает - к пату, т.к. это спасительная ничья.

Патовая ситуация: король и пешки неподвижны.

Одна моя ученица после такого занятия сказала гениальную фразу: "Мат — это когда королю плохо и он не может это исправить. А пат — когда вроде бы всё хорошо, но сделать ничего нельзя". Дети иногда формулируют сложные концепции удивительно точно!

Так же на этом этапе будет полезно рассказать про все виды ничей, которые возможны в шахматах:

1. Пат - когда один из соперников остался без ходов

2. Ничья по-договорённости, когда один предложил и второй согласился. Предлагать можно только один раз за партию.

3. Троекратное повторение позиции, когда повторяются ходы и трижды возникает одинаковая позиция.

4. Вечный шах - то же самое, только когда ходы еще и сопровождаются постоянным шахом.

5. Недостаток фигур, когда на доске остались лишь два короля, или два короля и слон, или два короля и два коня и т.п.

6. Правило 50 ходов. Если за 50 ходов не произведено ни одного взятия и при этом ни одна из пешек не продвинулась хотя бы на одну клетку вперёд - это ничья.

Этот список приведен лишь ради справки, помните про дозированность информации, объясните для начала про пат, ничью по договоренности и недостаток фигур, пока хватит.

Упражнение 4: Секретные оружия — взятие на проходе и рокировка

Рокировка - это возможность сделать два хода внутри одного. Начинается его выполнение строго с короля! Король перепрыгивает на две клетки, а ладья только лишь перепрыгивает короля и встает сразу вплотную к нему.

Рокировка бывает двух видов - короткая и длинная, т.к. изначально между королем и ладьями разное расстояние.

У рокировки есть множество ограничений, нельзя рокироваться:

1. Во время шаха

2. Через битое поле

3. Если двигался король

4. Если двигалась ладья

5. Если рокировка под шах

У этого правила довольно много нюансов, например, нужно объяснить, что нельзя ослаблять продвижением вперёд пешечную структуру - будущую крепость для короля. Нельзя рокироваться туда - куда смотрят множество фигур противника. Таких нюансов довольно много и подробнее об этом я расскажу на сеансе урока, на который вы можете записаться прямо сейчас.

Взятие на проходе. Это правило традиционно считается одним из самых сложных для объяснения. Но в моей практике оно становится одним из самых любимых, если подать его как "секретный приём".

Мы разыгрываем сценку: "Пешка-разведчик" (пешка противника) пытается проскользнуть на два поля вперёд, но наша "пешка-часовой" оказывается на соседней вертикали и может её "пленить". Важно несколько раз проиграть эту ситуацию. Важно отметить и запомнить строгое правило, что белые могут осуществить данную процедуру только с 5-й горизонтали, а чёрные - с только 4-й. Без исключений.

Я использую специальные цветные фишки, чтобы отметить линии, где возможно взятие на проходе. Один из моих учеников после освоения этого приёма целую неделю только и ждал, когда соперник пойдёт пешкой на два поля, чтобы блеснуть своим "секретным оружием". Для него это стало настоящей суперсилой, что невероятно мотивировало к дальнейшему обучению.

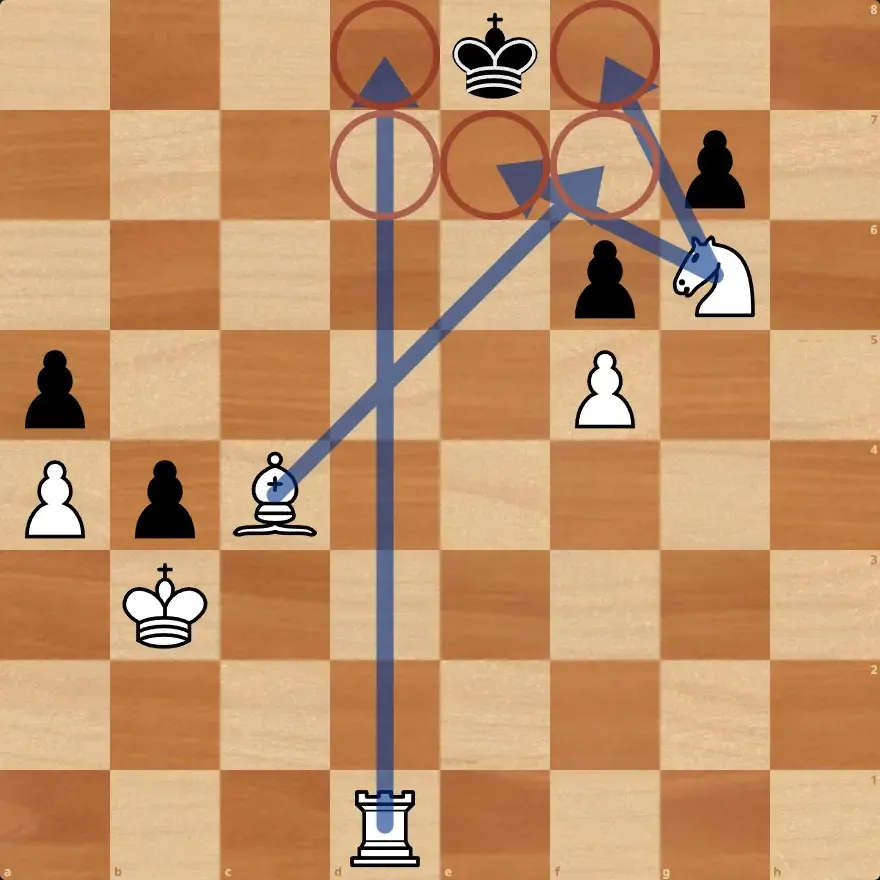

Белые берут на проходе пешку чёрных.

Мы отрабатываем это правило на практике 3-4 раза подряд, пока у ребенка не выработается мышечная память. И всегда напоминаем: "Вспомни про хитрую пешку!" перед тем, как он сделает ход на два поля.

Упражнение 5: Стратегия начинающего — контроль центра

Когда базовые правила усвоены, наступает время для первого стратегического понятия — важности центра. Объяснять это абстрактно бесполезно, поэтому я использую наглядные методы.

Рисую на доске "карту сокровищ" — центральные поля d4, d5, e4, e5 становятся островами с сокровищами. Фигуры, которые контролируют эти поля, "собирают" больше сокровищ. Мы играем в "захватчиков центра" — выигрывает тот, чьи фигуры к концу дебюта контролируют больше центральных полей.

Чтобы показать разницу, мы ставим два варианта расстановки — в одном фигуры занимают центр, в другом — стоят по краям. Затем считаем, сколько полей атакуют фигуры в каждом случае. Дети сами делают вывод о преимуществе центральной позиции.

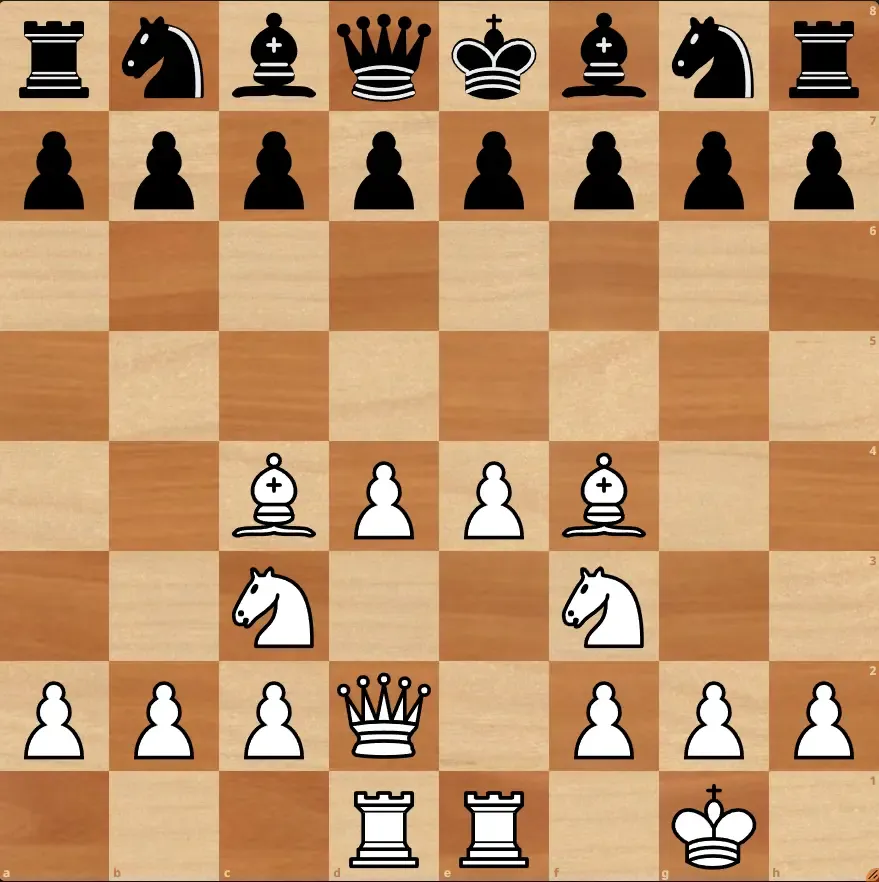

Для закрепления играем в "дебютный блиц" — нужно за 10 ходов занять центр и вывести слонов и коней на активные позиции, сделать рокировку. Сначала это кажется сложным, но после нескольких попыток дети начинают видеть оптимальные пути развития фигур.

Мечта любого шахматиста.

От упражнений к настоящей игре: плавный переход

Самая большая ошибка — резко переходить от учебных упражнений к полноценным партиям. Это как сразу от велосипеда с дополнительными колёсами пересаживаться на спортивный байк.

Мы используем промежуточные форматы:

Игры с ограниченным набором фигур

Партии с определённой учебной целью

Командные партии, где родитель и ребёнок играют против другого дуэта

Особое внимание уделяю анализу партий. Но не тому разбору ошибок, который отбивает всякое желание играть, а поиску красивых ходов и интересных идей. Мы всегда находим хотя бы один хороший ход, даже в проигранной партии.

Работа с ошибками: философия конструктивной обратной связи

Когда ребёнок делает ошибку, важна не констатация факта, а правильная реакция. Я выработал систему "трёх вопросов", которая помогает превращать ошибки в возможности для роста.

Первый вопрос: "Что ты хотел сделать этим ходом?" — понимаем логику ребёнка.

Второй вопрос: "Что произошло на самом деле?" — констатируем последствия.

Третий вопрос: "Как можно исправить ситуацию?" — переключаемся на поиск решения.

Эта методика учит детей не бояться ошибок, а воспринимать их как часть учебного процесса. Один мой юный шахматист, который сначала расстраивался из-за каждого промаха, через месяц сказал: "Ошибка — это просто подсказка, как играть лучше".

Технологии как помощники, а не замены

В современном мире невозможно игнорировать цифровые технологии. Но я всегда подчёркиваю: технологии должны дополнять, а не заменять живую игру.

Для начала рекомендую простые мобильные приложения с обучением — они помогают закрепить правила в игровой форме. Потом можно переходить к онлайн-платформам, где ребёнок может играть со сверстниками.

Особой популярностью у моих учеников пользуются интерактивные головоломки и задачи на тактику. Но важно дозировать экранное время — не более 15-20 минут в день для младших школьников.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Как научиться играть в шахматы с нуля: план действий для взрослого.

Когда стоит обратиться к тренеру

Самостоятельное обучение эффективно на начальном этапе, но рано или поздно наступает момент, когда нужен взгляд со стороны. Признаки того, что пора подключать профессионала:

Ребёнок освоил базовые правила, но прогресс остановился

Появляются устойчивые ошибки, которые вы не можете исправить

Возникает интерес к участию в турнирах

Ребёнок просит "научить чему-то новому"

Хороший тренер помогает выстроить систему занятий, подбирает индивидуальные упражнения и становится наставником в шахматном развитии.

Дальнейшие шаги: от начинающего к уверенному игроку

Обучение шахматам — это марафон, а не спринт. После освоения базовых навыков важно не останавливаться на достигнутом.

Рекомендую постепенно вводить:

Изучение классических партий великих шахматистов

Решение тематических задач — мат в 1, 2 хода

Участие в детских турнирах

Чтение адаптированной шахматной литературы

Самое главное — сохранить радость от игры. Шахматы должны оставаться увлекательным хобби, а не обязанностью.

Если вы чувствуете, что достигли потолка в самостоятельном обучении, приглашаю на бесплатное пробное занятие. Мы вместе определим текущий уровень вашего ребёнка, выявим слабые места и составим индивидуальный план дальнейшего развития. Иногда всего несколько профессиональных советов могут кардинально изменить подход к обучению и вернуть интерес к игре.

Помните: каждый ребёнок уникален в своём шахматном развитии. Кто-то за месяц осваивает то, что другим даётся за полгода. Это нормально. Главное — двигаться вперёд в комфортном темпе и получать удовольствие от процесса познания этой великой игры.

Автор: Руслан Мухамадиев

Основатель и тренер школы шахмат «Белые и чёрные»

© «ChessBC.ru»