Маркеры шахматной одарённости: как их увидеть у своего ребёнка

Я сидел напротив девятилетнего Саши, который только что проиграл свою пятую партию подряд. Его взгляд был пуст, пальцы нервно теребили ладью. «Я, наверное, просто неспособный», — прошептал он, отодвигая стул. Его мама уже собирала вещи, и в её глазах читалось разочарование — ещё один кружок, который придётся бросить. Но тогда, несколько лет назад, я совершил одну из главных ошибок в своей тренерской карьере — не разглядел за этой мишенью для поражений будущего кандидата в мастера. Эта история — попытка вместе с вами заглянуть в лабораторию детского мышления, понять, как рождается шахматное дарование, и научиться видеть его даже под толстым слоем детских сомнений и родительских ожиданий.

Неспособных детей не бывает: почему мы неправильно ищем талант

Мы, тренеры и родители, часто ищем не то и не там. Мы ждём, что семилетний ребёнок будет как Капабланка — молниеносно считать варианты, помнить дебютные схемы и с лёгкостью обыгрывать взрослых. Но настоящий талант редко выглядит как готовый продукт. Чаще он похож на неотёсанный алмаз — грубый, невзрачный, но с невероятной внутренней структурой.

Шахматы — это не рост бамбука, выстреливающего за неделю, а рост дуба, который десятилетия тратит на то, чтобы его корни достали до глубинных вод. Представьте два саженца: один быстро тянется вверх, но его корни поверхностны, а второй медленно наращивает зелёную массу, зато его корневая система уходит на метры вглубь. Первый блекнет при первой же засухе, второй — становится могучим деревом. Так и в шахматах: ранние «звёздочки» часто горят, потому что их успех построен на хорошей памяти или быстрой реакции. А те, кто изначально учился мыслить — анализировать ошибки, понимать логику противника, терпеть ради далёкой цели — именно они совершают качественный рывок, когда детские «трюки» перестают работать и начинается настоящая, взрослая игра.

За последние 15 лет через мои руки прошли сотни детей. И я могу сказать точно: те, кого сразу записывали в «способные», часто сходили с дистанции на первом же серьёзном препятствии. А те, кого считали «середнячками», вдруг раскрывались в 12-13 лет, демонстрируя потрясающую глубину понимания игры. Почему так происходит?

Шахматные способности — это не единый навык, а комплекс когнитивных функций. Одни дети могут блестяще считать варианты, но проигрывать из-за слабой стратегической подготовки. Другие плохо видят тактику, но выигрывают за счёт феноменального понимания позиции. Ваш ребёнок может быть «тактическим гением» или «стратегическим визионером» — и это разные виды одарённости.

Признак первый: одержимость процесса, а не результата

Помните трёхлетнего ребёнка, который часами может строить куличики в песочнице? Его не волнует итоговый результат — его захватывает сам процесс. Именно это качество, перенесённое на шахматную доску, я считаю главным маркером настоящего дарования.

Но как разглядеть этот внутренний огонь под слоем детской застенчивости или за ширмой первых неудач? Часто он проявляется не в громких победах, а в почти незаметных деталях: в том, как ребёнок замирает, разглядывая необычный ход, как он после поражения не отталкивает доску, а молча переставляет фигуры, пытаясь заново прожить ключевой момент партии. Это не интерес к выигрышу — это более глубокое, исследовательское отношение к игре, любопытство к её внутренней механике, к той тайной логике, которая управляет движением фигур.

Такие дети приходят не за медалями — они приходят за разгадкой. Именно в такие моменты рождается перспективный игрок, настоящий шахматист. Вундеркинды, поражающие всех в 8 лет, могут оказаться просто «скороспелками», чей талант — это лишь хорошая память и быстрая реакция. А тот, кто в семь лет способен проигрывать с интересом в глазах, кто видит в своём поражении не провал, а увлекательную загадку, — в его руках шахматы превращаются в инструмент познания. И этот инструмент со временем сможет открыть ему такие глубины стратегии и тактики, которые недоступны тем, кто привык лишь собирать лёгкие победы.

Искреннее любопытство и познание - наивысшая ценность.

Реальная история из практики:

Ко мне привели семилетнюю Аню — тихую, застенчивую девочку, которая на первых занятиях почти не говорила. В турнирах она занимала последние места, и родители уже подумывали о прекращении занятий. Но однажды я застал её после урока: она расставляла фигуры заново и разыгрывала только что проигранную партию, шепча что-то себе под нос. «Что ты делаешь?» — спросил я. «Они так красиво ходили, — ответила она, — я хочу понять, как у них это получается».

Это был момент истины. Аня не плакала из-за поражений — её захватывала красота чужой игры. Сейчас ей 12, она чемпионка школы и заняла 6-е место по городу среди девушек. Её рейтинг рос медленно, но неуклонно — потому что её двигала не жажда побед, а любовь к самой сути шахмат.

Как это выглядит в жизни:

Ребёнок может проиграть и сразу попросить: «Давай ещё партию!»

Он анализирует в том числе красивые комбинации своего соперника

Его эмоции во время игры — это азарт решения задачи, а не страх проиграть

Если ваш сын или дочь получают удовольствие от самого процесса мышления за доской — поздравляю, вы нашли самый важный компонент шахматного таланта.

Признак второй: память, которая работает как шахматный компьютер

Но не та память, что нужна для заучивания стихов. Речь о специфической — логико-позиционной памяти. Мозг шахматиста запоминает не отдельные ходы, а целые схемы, паттерны, типовые положения.

Игроки, далёкие от шахмат, часто представляют себе память гроссмейстера как бездонный склад, куда механически сбрасываются тысячи дебютных вариантов и сыгранных партий. На самом же деле, всё работает иначе. Мозг опытного шахматиста не зубрит, а как бы «упаковывает» информацию, находя и сохраняя логические связи между фигурами. Он не запоминает каждый кирпич в отдельности, а видит готовую стену, понимая, как эти кирпичи держат друг друга.

Это похоже на то, как музыкант читает ноты с листа. Он не заучивает каждую отдельную ноту, а схватывает целые аккорды, мелодические фразы и гармонические последовательности — узнаёт знакомые паттерны. Так и шахматист, бросая взгляд на доску, считывает не разрозненный набор фигур, а «аккорды» — типичные связки, пешечные структуры и координацию сил. Эта способность и есть тот самый фундамент, на котором строится как молниеносный расчёт в блице, так и глубокие стратегические замыслы в классической игре.

По сути, шахматист развивает в себе особое «пространственное чутьё». Он начинает ощущать доску как поле силы, где каждая фигура обладает своим значением, определённым потенциалом, зоной влияния. Со временем это чутьё превращается в интуицию — способность почти мгновенно, на подсознательном уровне, оценивать позицию и находить перспективные направления для атаки даже без детального просчёта всех вариантов.

«Миша Осипов и Юрий Авербах. Вундеркинд и легенда шахмат.

Пример из жизни:

Мой ученик восьми лет Арслан никогда не мог запомнить домашнее задание по английскому, но однажды на занятии я показал сложную позицию из партии Карпова — 12 фигур, запутанное положение. Через неделю он воспроизвёл её без единой ошибки и предложил свой вариант продолжения. «Как ты это запомнил?» — удивился я. «Ну, тут же всё логично», — ответил он.

Это и есть шахматная память — способность видеть логические связи между фигурами и запоминать их как единый «пазл». Если ваш ребёнок может мысленно воспроизводить партии или видит типичные ошибки соперника — это второй важный признак.

Признак третий: стратегическое мышление в бытовых ситуациях

Мы часто ошибочно полагаем, что шахматное мышление включается только тогда, когда перед ребёнком лежит доска с фигурами. На самом деле, настоящий стратегический склад ума невозможно выключить по желанию — он становится частью личности, особым способом взаимодействия с миром. Такой ребёнок бессознательно просчитывает последствия своих действий, ищет оптимальные пути для достижения целей и легко находит нестандартные выходы из бытовых ситуаций.

Это проявляется в мелочах: в том, как он планирует свой день, чтобы успеть и на тренировку, и на прогулку с друзьями; в том, как он ведёт переговоры с родителями, выстраивая свои аргументы в стройную систему; в том, как он распределяет карманные деньги, откладывая часть на крупную покупку. Это не манипуляция — это естественное для него состояние, при котором любая задача раскладывается на последовательные шаги, а любой противник (в виде родительского «нет» или школьного задания) воспринимается как условный соперник, требующий продуманного плана действий.

Именно поэтому наблюдение за ребёнком в его обычной жизни порой даёт тренеру гораздо больше, чем десятки контрольных партий. Умение мыслить на несколько ходов вперёд, предвидеть реакцию окружающих, гибко менять тактику и ждать подходящего момента — все эти качества выдающегося шахматиста можно разглядеть, просто внимательно понаблюдав за тем, как ребёнок решает свои «бытовые» задачи.

Как это проявляется:

Ребёнок продумывает план действий на день/неделю

В спорах со сверстниками он использует логические аргументы, а не эмоции

Он может объяснить, к каким последствиям приведут те или иные действия

Если ваше чадо мыслит категориями «если… то…» — это прекрасный признак стратегического ума.

Признак четвёртый: эмоциональный интеллект за доской

Вот самый неочевидный, но критически важный признак. Многие думают, что шахматы — это чистая логика. На самом деле, это ещё и психологическое противостояние.

Часто можно услышать, что шахматы — это сухая математика, где побеждает тот, кто лучше считает варианты. Это опасное заблуждение. За деревянными фигурами скрывается живой человек со своим характером, настроением и страхами. И настоящая игра начинается тогда, когда ты начинаешь видеть того, кто сидит напротив, улавливая его неуверенность, нетерпение или усталость.

Это умение — сложный навык считывания невербальных сигналов: как соперник держит спину, как он передвигает фигуру — уверенным движением или нервным тычком, как задерживает дыхание в критический момент партии. Ребёнок с развитым эмоциональным интеллектом воспринимает доску не как бездушное поле боя, а как живой организм, где каждое действие рождается из внутреннего состояния противника. Он учится распознавать отчаяние за показной агрессией и видит пассивность за маской осторожности.

Такой игрок выигрывает не потому, что знает больше дебютных схем, а потому, что понимает логику самого соперника. Он может намеренно усложнить игру, если чувствует, что оппонент теряется в нестандартных ситуациях. Или, наоборот, перевести партию в спокойное русло, заметив чью-то торопливость и склонность к импульсивным действиям. Это уже искусство ведения диалога без единого слова.

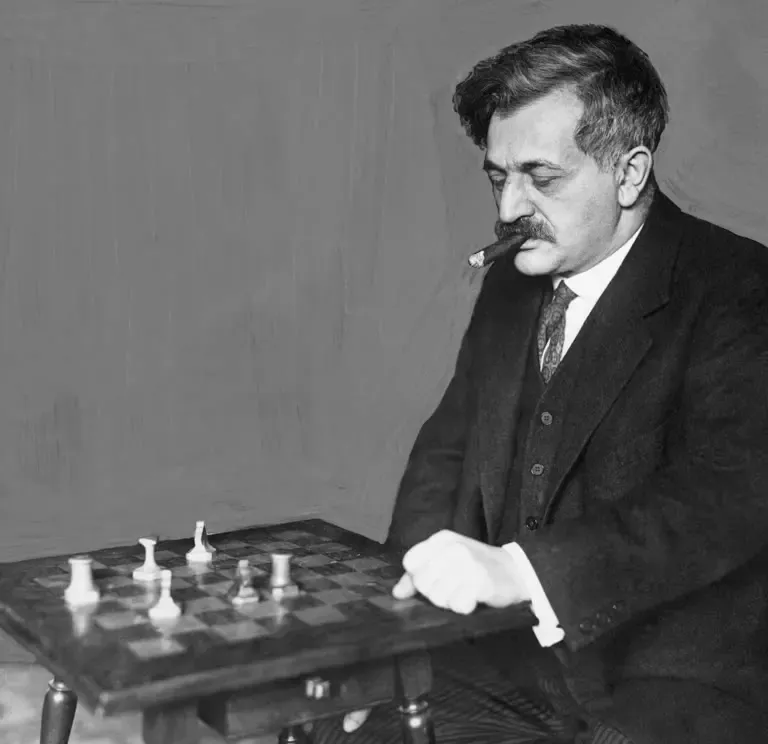

Эмануил Ласкер. Первый, кто превратил шахматы в психологическую дуэль.

История из турнирной практики:

На детском турнире я наблюдал за партией двух мальчиков 9-10 лет. Один — явный фаворит, техничный и подготовленный. Второй — скромный паренёк с рейтингом пониже. В решающий момент фаворит сделал рискованный ход, понадеявшись на тактическую слепоту соперника. Но скромный паренёк не стал ввязываться в осложнения — он сделал простой укрепляющий ход, поняв, что соперник пойдёт на риск только от неуверенности. Он «прочитал» эмоциональное состояние оппонента и использовал это! После партии я спросил его: «Почему ты не стал брать пешку?» Он ответил: «Он так быстро её отдал — значит, это ловушка. А когда кто-то торопится, он всегда нервничает».

Что это значит:

Способность «считывать» эмоциональное состояние соперника, понимать его слабости и страхи — это не менее важно, чем умение считать варианты. Если ваш ребёнок за доской проявляет эмпатию и психологическую чуткость — цените это.

Признак пятый: устойчивость к шахматному стрессу

Турнирные партии — это всегда стресс. Дети плачут, кричат, бросают фигуры. Но есть те, кто в стрессе раскрывается лучше всего.

Научный взгляд:

Исследования в спортивной психологии показывают, что оптимальный уровень стресса улучшает когнитивные функции. Мозг работает острее, внимание концентрируется, решение находится быстрее. Проблема в том, что у большинства детей стресс переходит в дистресс — разрушительную фазу.

Пример устойчивости:

Одна из моих учениц, Лиза, в решающей партии первенства города попала в проигранную позицию. Соперница уже предвкушала победу, родители Лизы смотрели с тоской. Но вместо того чтобы сдаться, Лиза… улыбнулась. Позже она объяснила: «Я поняла, что терять уже нечего, и можно попробовать всё». Она нашла единственный, невероятно сложный путь к ничьей, создав такие проблемы сопернице, что та не справилась с неожиданным сопротивлением.

Эта способность — не паниковать в безвыходной ситуации, а наоборот, мобилизоваться — встречается реже всего. Но именно она отличает чемпионов от просто способных игроков.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Как побороть страх перед более сильным соперником?

Что важнее: дарование или среда?

После всего сказанного может показаться, что талант — это нечто данное свыше. Но это не совсем так. За 15 лет работы я убедился: даже самый одарённый ребёнок не станет сильным шахматистом без правильной среды.

Три кита развития способностей:

Интеллектуальная насыщенность — шахматы, математика, логические игры, головоломки

Эмоциональная поддержка — возможность проигрывать без страха осуждения

Правильный тренер — не тот, кто грузит теорией, а тот, кто разжигает интерес

Самые трагичные истории — это одарённые дети, которых «затренировали» до отвращения к шахматам. И самые прекрасные — те, кто пришёл «без способностей», но нашёл в шахматах свой уникальный путь.

От диагностики к развитию: как не пропустить настоящее дарование

Если бы я мог вернуться в прошлое и дать совет самому себе, молодому тренеру, я бы сказал: «Перестань искать талант и начни создавать условия для его проявления».

Тот самый Саша, с которого начиналась эта история, через три года вернулся в шахматы. Оказалось, его «неспособность» была следствием дислексии — он путал буквы и цифры, что мешало изучать теорию. Но когда мы перешли на визуальные методы обучения, используя цветные схемы и ассоциации, открылся его настоящий талант — феноменальное позиционное чутьё.

Сейчас он сильный перворазрядник, и его слабость превратилась в силу — он чувствует игру лучше многих «технарей».

Часто мы, взрослые, так хотим увидеть результат, что не даём таланту прорасти в своём темпе. Мы сравниваем детей с другими, торопимся с выводами, не замечая уникальных особенностей мышления каждого ребёнка.

Если вы действительно хотите понять шахматный потенциал вашего ребёнка, приходите на нашу начните работать с профессиональным тренером в нашей школе. Мы не будем тестировать его память или заставлять решать задачи.

Вместо этого мы:

Сыграем несколько нестандартных партий, где проявятся именно его сильные стороны

Проанализируем, как именно он мыслит за доской — как тактик, стратег или психолог

Определим, какой тип обучения подходит именно ему — визуальный, логический или игровой

Иногда один такой сеанс открывает больше, чем месяцы занятий по стандартной программе. Потому что настоящий талант редко укладывается в шаблоны — его нужно уметь разглядеть.

Вывод: Не ищите в ребенке готового Каспарова. Ищите искру интереса в его глазах, когда он смотрит на шахматную доску. Если она есть — все остальные способности можно и нужно развивать. И кто знает, может быть, именно ваш ребенок совершит настоящую шахматную революцию!

Автор: Руслан Мухамадиев

Основатель и тренер школы шахмат «Белые и чёрные»

© «ChessBC.ru»